Le développement d'un projet éolien

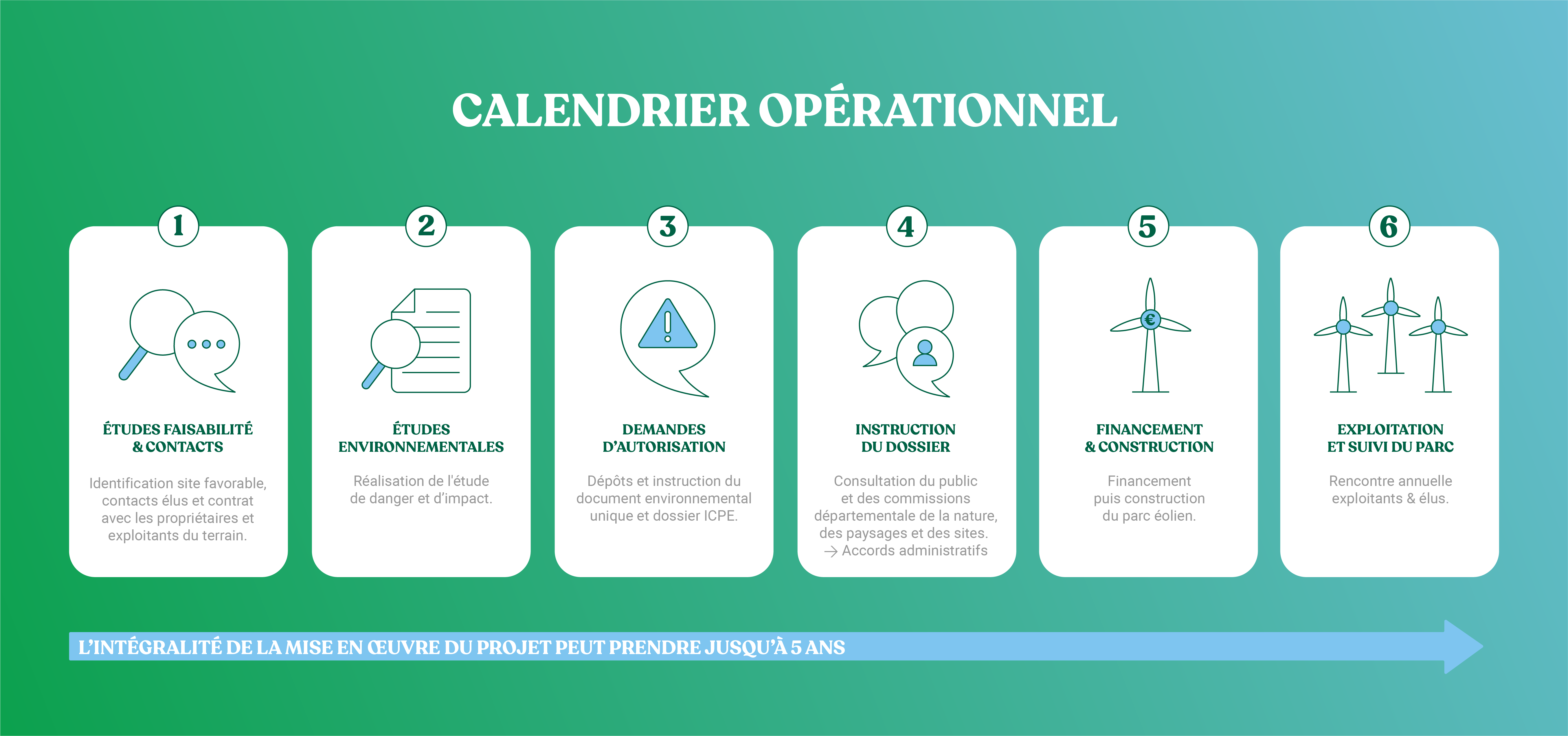

La réalisation d’un parc éolien ne s’improvise pas : elle s’inscrit dans un temps long. En moyenne, cinq à huit ans s’écoulent entre l’identification d’un site favorable et la mise en service d’éoliennes.

Cette phase de développement est jalonnée de nombreuses étapes, dont l’objectif est d’adapter au mieux le projet au territoire d’accueil, à son environnement et au paysage, en lien avec les élus locaux et les habitants.

Pour qu’un parc éolien voit le jour, il doit obtenir une autorisation environnementale. Seul le préfet est habilité à la délivrer, après l’analyse par les services de l’État des études menées sur le terrain, de la qualité technique du dossier et des conclusions de l’enquête publique.

Les études menées sur le territoire

L’étude naturaliste

Méthode

L’étude naturaliste est réalisée par le bureau d’études Alise Environnement durant un cycle biologique complet, soit un an, a pour mission de relever toutes les espèces à proximité de la zone d’étude. Aucune éolienne ne sera implantée sur les secteurs à fort enjeu.

Résultats

Les premiers éléments nous parviendront donc à l’automne 2023.

L’étude paysagère

Méthode

L’étude paysagère consiste à étudier le contexte paysager du projet et les effets du futur parc éolien sur celui-ci. Elle est réalisée par le bureau (lien vers la page « Les bureaux d’études » page 5) à différentes échelles, jusqu’à 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. L’objectif ? Recenser les enjeux (unités paysagères, le relief, les éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel, les lieux de vie ou encore les sites touristiques du territoire) afin d’évaluer leur sensibilité à la présence des futures éoliennes.

Enjeu et sensibilité, quelle différence ?

= valeurs intrinsèques de l’objet ou du territoire étudié

ex : le château de Versailles est un monument internationalement connu et très touristique à enjeu très fort

= effet potentiel de l’implantation d’un parc éolien sur les paysages ou les objets étudiés

ex : territoire vallonné et forêts qui cache le parc éolien des objets identifiés à proximité à sensibilité nulle ou faible

L’étude de vent

Un mât de mesure du vent est installé sur la zone d’étude pendant un an, il recueille des données sur la quantité et la qualité des vents à différentes hauteurs.

L’analyse des résultats permet de confirmer le potentiel éolien du site et estimer la production d’électricité qui pourra être générée

par le futur parc.. Les données recueillies sont également utilisées pour choisir, par la suite, un modèle d’éoliennes adapté au site.

Échelle de bruit

L’étude acoustique

Méthode

La réglementation française en matière d’acoustique, très stricte, s’appuie sur le principe « d’émergence » : cela signifie que les éoliennes ne doivent pas ajouter au bruit ambiant initial (avant l’implantation d’un parc éolien) plus de 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit.

L’étude acoustique consiste à installer des micros (sonomètres) auprès des habitations les plus proches afin de mesurer le niveau sonore ambiant existant.

Éviter, réduire et compenser les impacts du projet

Suite aux résultats des études techniques et environnementales, nous aurons une connaissance fine des enjeux du site et il s’agira d’élaborer un projet de moindre impact. Energiekontor s’attachera à appliquer la logique ERC (Éviter, Réduire, Compenser), prévue par le code de l’environenement Celle-ci consiste à éviter au maximum les impacts du futur parc, à les réduire s’il n’est pas possible de les éviter, et à les compenser les impacts résiduels Cette logique s’appuie sur toutes les dimensions qui compose l’environnement du futur parc tels que :

- La biodiversité ;

- Les riverains (distance aux éoliennes, bruit, ombres portées) ;

- Le paysage ;

- Le patrimoine.

Tous les projets d’Energiekontor sont construits et exploités dans le strict respect de ces réglementations , et avec la volonté de créer des infrastructures qui s’intègrent au mieux au territoire.

Éviter, c’est par exemple … commencer les travaux en dehors des périodes de nidification, ne pas installer d’éoliennes dans des espaces où certains rapaces font leur nid, où des chauves-souris transitent, ou encore sur des zones humides riche de biodiversité.

Réduire, c’est par exemple … baisser la vitesse de rotation des éoliennes (les « brider ») pour diminuer le bruit, planter des haies pour masquer visuellement l’infrastructure et rendre le paysage le plus harmonieux possible, équiper les éoliennes d’effaroucheurs et de capteurs pour préserver les oiseaux…

Compenser, c’est par exemple … replanter des haies, créer des ilots de biodiversité…